5月31日の給食

きょうの給食は,

きつねうどん,牛乳,かしわ天ぷら,おかかとじゃこの和え物です。 急に暑い日が続いたり,気温の変化が大きい今日この頃ですが,体調をくずしていませんか?元気の源はやはり食事です。バランスのとれた食事を意識して摂り,夏に向けて体力をつけていきましょう。 「かしわ天ぷら」は,鶏の天ぷらです。「とり天」ともいいますが,最近はうどん県で有名な香川県の呼び名である「かしわ天ぷら」の方が馴染んできたようです。野菜の天ぷらと同じように,鶏肉にてんぷら粉を付けて揚げたものです。淡白な味なので,うどんと一緒に食べることでちょうど良い味になります。 鶏肉は部位によりますが,肉の中でも安価で,しかも低脂肪,高たんぱくで消化も良い頼もしい食材です。きょうは胸肉が使われていますが,脂肪分が少なく,あっさりしているので,照り焼きや蒸し鶏,煮物に適しています。

5月28日の給食

きょうの給食は,

玄米ごはん,牛乳,ビタミンたっぷりカレー,かむかむ海藻サラダ,フルーツポンチです。 カレーは子どもたちに人気のメニューです。「カレー」といっても,附属小には定番のものから,季節の野菜が入ったものなど,いろいろな種類があり,その中でも人気があるメニューがこの「ビタミンたっぷりカレー」です。 玉ねぎ,人参,じゃがいもの他に,かぼちゃ,ブロッコリー,トマト缶が使われています。トマト缶には,うま味成分の一つグルタミン酸が含まれているため,コクが出ます。また食べるとほんのり感じる酸味はクエン酸と呼ばれるもので,食欲をわかせたり,疲れを取る働きがあります。 カレーに入ると,苦手なかぼちゃやブロッコリーも食べられるようです。食事をしっかりとり,暑い夏に向け,元気なからだづくりを目指しましょう。

5月26日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,サバの文化干し,コーンの磯煮,きのこのすまし汁です。 きょうは和食こんだてです。食器を正しく並べ,ごはんとおかずを交互に食べるようにしましょう。教室の様子では,ごはんやおかずだけを先に食べてしまう子や,食器を持たずに食べている姿をよく見ます。 ご家庭でも食事の食べ方やマナーを見直し,実践できると良いですね。 「コーンの磯煮」は,ひじきを使った炒め煮です。ひじきの他に鶏肉,枝豆,コーン,人参,つきこんにゃく,油揚げが入っています。ひじきは言わずと知れたミネラルを多く含んだ海藻で,成長期の子どもたちに食べさせたい食材の一つです。カルシウムの働きを助けるマグネシウムも含まれているので,骨や歯の成長や健康維持に効果があります。

5月25日の給食

きょうの給食は,

黒パン,牛乳,キャベツとマカロニのクリーム煮,アスパラのマスタードサラダ,オレンジです。 「キャベツとマカロニのクリーム煮」は,今の時期に出回るやわらかいキャベツをたくさん使いました。鶏肉と野菜のうま味がしみ込んだ,やさしい味に仕上がっています。 アスパラはからだの疲れを取り,スタミナをつける野菜として,スポーツ選手に重宝されている野菜の一つです。アスパラギン酸という成分が,疲労回復のために必要なミネラルの吸収をよくしたり,疲労物質の燃焼を助けたりする働きがあるからです。 今お店には旬のアスパラガスが並んでいます。サラダや炒め物などに利用してみてはいかがでしょうか。

5月24日の給食

きょうの給食は,

肉うどん,牛乳,かぼちゃとさつま芋のかき揚げ,ほうれん草の海苔酢和えです。 かぼちゃとさつま芋の甘みがあるかき揚げが,肉うどんによく合います。休み明けの月曜日。疲れが出る頃です。給食で子どもたちが毎日元気に過ごせるように応援しています。 「ほうれん草の海苔酢和え」は,白菜,もやし,ほうれん草に,甘めの酢醤油と焼きのりを入れます。葉物野菜は苦手な人もいますが,子どもたちはよく食べてきます。 焼きのりの歴史は古く,江戸時代にはすでに養殖技術が確立されていたそうです。のりには,骨や歯の発育に不可欠なカルシウムやマグネシウムが含まれています。また食物繊維も豊富で,おなかをすっきりさせるだけでなく,中性脂肪やコレステロールを体外に排出するので,生活習慣病予防に有効です。

5月21日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,厚揚げのピリ辛炒め,くらげの中華風和え物です。 「厚揚げのピリ辛炒め」は,定番メニューで,ごはんにぴったりのおかずです。厚揚げを使った炒め物は,豆腐と違った味わいがあり,コクも出るのでおすすめです。 「くらげの中華風和え物」も人気のサラダです。中華クラゲ,キャベツ,きゅうり,わかめが入っています。わかめは「古事記」や「万葉集」にも出てくるように,古くから食用とされてきました。江戸時代にはすでにおひたしや佃煮,味噌汁に使われていたようです。成長期に必要なビタミンやミネラル,食物繊維が豊富で,漢字で「若芽」と書くように,若さを保つ効果があるといわれています。

5月20日の給食

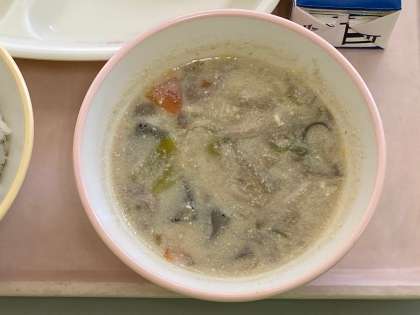

きょうの給食は,

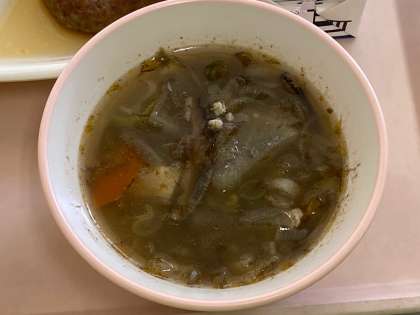

ごはん,牛乳,肉団子,ブロッコリーのごま和え,せんべい汁です。 「せんべい汁」は青森県の郷土料理です。附属小では定番のメニューとなっており,好きな子が多い献立の一つです。 せんべい汁には野菜のほか,川でとれる魚やカニ,山でとれるキジ,ウサギなど季節の食材が使われてきたそうです。近年は鶏肉を入れて作るのが主流のようですが,地元ではサバの水煮缶や馬肉を使うこともあるそうです。せんべい汁に入れる南部せんべいは「おつゆせんべい」ともいい,煮こんでも溶けにくいように,汁物専用のものが作られています。 野菜や鶏肉のだしがしみ込んだせんべいは格別のおいしさです。

5月19日の給食

きょうの給食は,

さくらごはん,牛乳,カツオフライ,土佐和え,五月汁です。 毎月19日は食育の日献立です。お昼の放送時間を利用し,料理や食材の話をします。和食を中心とした献立なので,子どもたちの中には苦手とする料理や食材も多く出ると思いますが,食の経験をする機会です。一口は挑戦してほしいと考えています。 「五月汁」は,5月に旬を迎える食材を使った味噌汁です。たけのこ,新玉ねぎ,キャベツが入っています。新玉ねぎは皮が薄くて辛みが少なく,みずみずしいのが特徴です。そのまま食べても十分おいしいのですが,味噌汁に使うといつもの玉ねぎと違ってやわらかく,甘みを感じられます。火を通しすぎないのがポイントです。

5月18日の給食

ココアパン,牛乳,スパゲッティソテー,大根と水菜のサラダ,チキンと野菜のスープです。

きょうは色々な種類の野菜が使われています。野菜は苦手な子が多い食材ですが,料理にや味付けによって,味の変化や食感を楽しむことができます。嫌いだからと言わず,一口は挑戦する機会を作りましょう。 スープに入っている「レタス」は,春から夏にかけて旬を迎えるます。レタスの栄養を余すところなく摂り入れるには,スープに活用するのがおすすめです。生よりも量が食べられ,また熱に弱いビタミンもしっかり摂れることができます。またスープや炒め物に使う場合は,レタスのシャキシャキとした食感を生かすためにも,加熱しすぎないようにしましょう。

5月17日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,麻婆肉じゃが,バンバンジー,みしょうかんです。 「麻婆肉じゃが」は,卒業生が考えた献立です。附属小の定番メニューになりました。ごはんがすすむ味付けに仕上がっています。 「みしょうかん」は今季2回目の登場です。「和製グレープフルーツ」とも呼ばれ,ジューシーでさっぱりとした味わいが特徴です。前回教室の様子では,全く手をつけない子どもの姿が見られました。またどのように食べたらよいか分からないのも理由のようです。 果物には,甘い味やみずみずしい食感,香り,やわらかい果肉など,ゼリーやジュースとは違った味わいや楽しみがあります。または多くのビタミンやミネラル,食物繊維やポリフェノール等が含まれています。 ご家庭でも季節の果物を取り入れ,子どもたちと一緒に味わってみてください。

5月14日の給食

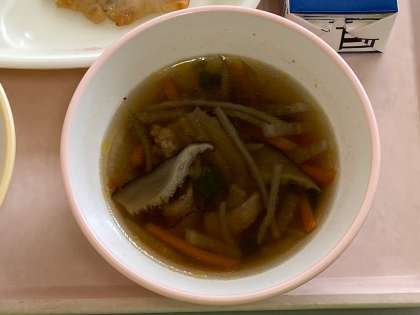

ごはん,牛乳,ごぼうたっぷりメンチカツ,れんこんのさっぱりサラダ,和風ジンジャースープです。

「和風ジンジャースープ」に使われている生姜は,6月から7月にかけて旬を迎え,新生姜として出回ります。普段お店でよく見る生姜は,一度貯蔵して翌年出回るものになります。生姜の辛み成分は,からだに適度な刺激を与え,胃液の分泌をさかんにし、食欲を増進させ、消化機能を高めます。また血液循環をよくし、発汗を促す作用もあります。その他,殺菌やにおい消しの効果もあります。 そろそろ疲れが出始めるころです。元気に過ごすためには,1日3回の食事が大切です。休日もなるべく普段と同じように活動し,バランスのとれた食事をとるように心がけましょう。

5月13日の給食

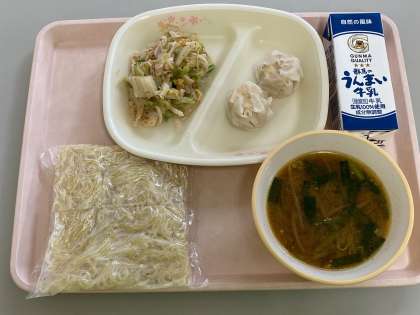

きょうの給食は,

味噌ラーメン,牛乳,とうふシューマイ,醤油マヨネーズ和えです。 ラーメンは子どもたちが好きな献立です。特に味噌ラーメンが一番人気のようです。1年生は初めての味噌ラーメンになります。好きな給食の1つになってもらえるよう,おいしく作りました。 「醤油マヨネーズ和え」には,白菜,キャベツ,かまぼこが入っています。かまぼこは「練り製品」と呼ばれ,全国には地元ならではの商品が多数あります。冷蔵庫が普及していない時代に,魚が腐る前に地元で加工や調理をしていたため,地域ごとに漁獲した魚介類に適した加工法が開発されました。各地の練り製品は,それぞれの地域の海の幸と食文化といえます。

5月12日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,こぎつねごはんの具,サワラの西京漬け,切り干し大根のごま和え,沢煮椀です。 こぎつねごはんは,油揚げ,人参,鶏ひき肉などを甘辛く煮たものをごはんに混ぜます。1クラスずつ混ぜ合わせるため,給食室は大変な作業になりますが,おいしく仕上がるよう,心を込めて作っています。 「沢煮椀」とは,細切りした豚肉と多くの野菜を使った汁物で,たくさんの具が入っているという意味からこの名前がついたとされています。昔,猟師が山に入るとき,日保ちのする脂身の多い肉を持って行き,山で採った山菜や野菜などと一緒に煮て食べたことがはじまりと言われています。豚肉と野菜のうま味がしみわたる味に仕上がっています。

5月11日の給食

きょうの給食は,

ツイストロールパン,牛乳,ポークビーンズ,アスパラサラダ,オレンジです。 ポークビーンズに入っている大豆は,朝届いた乾燥大豆を回転釜でコトコト煮たものです。水煮よりも歯ごたえがしっかりあり,食べるとほんのり甘みがあり,おいしいです。「このスープ,好きです。」と教えてくれる子どもたちも多い献立です。 サラダにはアスパラを使いました。「アスパラギン酸」という薬にも使われている成分が豊富に含まれており,からだの疲れをとり,スタミナをつけます。グリーンアスパラガスは1日に10センチほど伸びるパワフル野菜で,ドイツでは「春の宝石」と呼ばれ,疲労回復の野菜として食べられてるそうです。

5月10日の給食

きょうの給食は,

菜飯,牛乳,グリルチキン,粉ふき芋,豆乳豚汁です。 「粉ふき芋」は子どもたちが好きな献立です。ふかしたじゃが芋に,青のりと塩こしょうをまぶしたものです。また「豆乳豚汁」には,名前のとおり豆乳が入っています。豆乳は大豆をすりつぶして,おからと分けたものが豆乳になります。大豆タンパク質やイソフラボンが多く含まれています。豆乳が入った豚汁は,クリーミーでやさしい味に仕上がっています。 急に暑い日が増えてきました。からだが暑さに慣れていない分,体調をくずす人もいます。生活リズムを整え,バランスのとれた食事をとることを意識しましょう。

5月7日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,モリモリ麻婆豆腐,春雨サラダ,みしょうかんです。 人気の献立を組み合わせました。モリモリ麻婆豆腐は定番のメニューに,小松菜,にら,長ねぎを加えたものです。野菜が苦手な人も,麻婆豆腐に入るとモリモリ食べられるようです。 果物は今季初登場の「みしょうかん」です。果汁がたっぷりでさわやかな味わいから「和製グレープフルーツ」ともいわれています。産地によって「河内晩柑」や「宇和ゴールド」といった名前で店頭に並んでいることもあります。旬は3月から7月くらいで5月がピークを迎えます。今年は出回りが早く,例年よりも品数が少ないとのことですが,八百屋さんが子どもたちのために,おいしいみしょうかんを揃えてくださいました。感謝の気持ちを持って,味わって食べてほしいです。

5月6日の給食

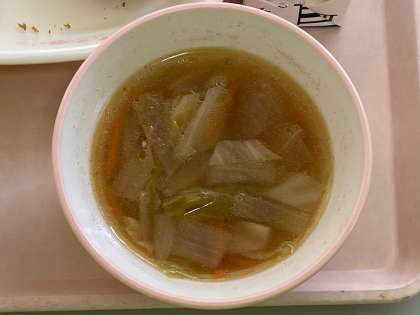

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,和風おろしハンバーグ,こんにゃくサラダ,具だくさん雷汁です。 長い連休が終わり,元気に登校できましたか? 休み明けしっかり食べてもらえるよう,きょうは人気の「和風おろしハンバーグ」でスタートです。大根おろしに生姜,醤油,みりん,酢で味をととのえます。ごはんにのせてもおいしい味付けにしています。 汁物は,野菜と豆腐がたっぷり入った「具だくさん雷汁」です。ごま油で熱した鍋で野菜を炒めます。「バリバリ」という音からこの名前がつきました。いろいろな地域で親しまれている料理です。最後にかつお節を入れるため,出汁のうま味が存分に味わえます。

|