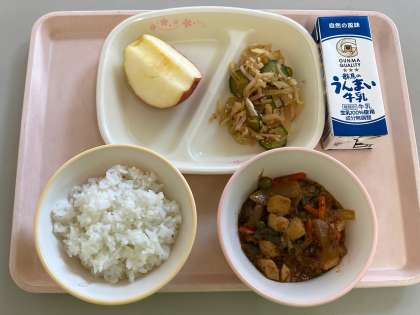

10月27日の給食

きょうの給食は,

わかめごはん,牛乳,鶏肉のマスタード焼き,にんじんじゃのサラダ,とまとのさまとしいたけんしのスープです。 10月27日から11月9日まで読書週間です。そこで給食では,メディアルームにある本の中から4冊選び,お話に登場する食べ物を使った「読書週間献立」を11月4日まで実施します。そしてお昼の放送では,給食委員会の皆さんが本の紹介とあわせて,献立の説明もしてくれます。また今年度は「たんぽぽの会」の皆さんが,使用する本の読み聞かせの動画を作成してくださいました。子どもたちはとても楽しみにしています。 きょう1日目は,「にん・にん・じんのにんじんじゃーぜにがめの巻ー」です。給食を目の前に,お話に出てくる食べ物は何かな?と想像しながら食べてもらえると嬉しいです。

10月26日の給食

きょうの給食は,

背割りコッペパン,牛乳,スラッピージョー,アスパラサラダ,ブロッコリーとコーンのクリームスープです。 背割りコッペパンに「スラッピージョー」をはさんでいただきます。子どもたちがすきなメニューです。今朝届いた45kgの玉ねぎをみじん切りにし,そこに豚ひき肉を炒めて作ります。トマトケチャップ,砂糖,酒,ウスターソース,粉辛子で味をととのえたら出来上がりです。 玉ねぎを料理に使うときは,よく炒めましょう。水分が蒸発し,玉ねぎに含まれる糖類が濃縮されて甘みが増します。また炒めることで,刺激的な生の香り成分を減らして甘い香りが増し,そしてカラメル様の独特な色と甘み,コクを出すことで,様々な料理のうま味のベースとなります。 きょうのスラッピージョーの玉ねぎはしっかり炒めました。残さず,おいしく食べてくれると嬉しいです。

10月25日の給食

きょうの給食は,

五目うどん,牛乳,かぼちゃとさつま芋のかき揚げ,おかかとじゃこの和え物です。 寒い日が増えてきました。温かい食べ物が恋しい季節です。五目うどんは子どもたちの人気のメニューの一つです。週明け月曜日から給食をしっかり食べて,元気に過ごせるように心がけてほしいです。 「おかかとじゃこの和え物」には,ちりめんじゃことかつお節の佃煮が入っています。皆さんは,ちりめんじゃことシラスの違いは分かりますか?「シラス」はイワシの稚魚のことを言い,カタクチイワシやウルメイワシを原料としています。生のシラスを釜茹でしたものを「釜揚げしらす」,少し乾燥させたものを「しらす干し」,しっかり乾燥させたものを「ちりめんじゃこ」と区別しています。どれも成長期に必要なカルシウムが豊富なので,きょうのような和え物やサラダに取り入れると食べやすいですよ。

10月22日の給食

きょうの給食は,

栗ごはん,牛乳,鶏のから揚げ,もやしのさっぱり和え,青菜の味噌汁です。 秋の味覚,栗ごはんの登場です。栗ごはんを食べて,秋を感じてくれると嬉しいです。 栗は10月くらいまでが最盛期です。食用になる木の実の代表品種として,日本をはじめ世界各国で栽培されています。主成分は炭水化物で,その中でも特にでんぷんを多くふくみます。他にもビタミンやカリウムなどの栄養素が多いことから,滋養強壮効果に優れる木の実として古くから食べられていました。栗は傷みやすいので,なるべく買ってきたその日のうちに食べるのがおすすめです。保存する場合は,低温下であれば1週間ほどもつので,ポリ袋に入れて冷蔵庫に入れましょう。

10月21日の給食

きょうの給食は,

ツイストロールパン,牛乳,ブラウンシチュー,キャベツのマスタードサラダ,オレンジです。 デミグラスソースを使ったブラウンシチューが登場です。肌寒い日は,シチューがよりおいしく感じられます。 「キャベツのマスタードサラダ」には,キャベツ,きゅうり,いか,ツナが入っています。日本で「ツナ」といえば,マグロの缶詰そのもののことと思いがちですが,本来「Tuna」というのは,加工の状態には関係なく,もっと広い分類で「マグロ類の魚」のことをいい,カツオなどもtunaに含まれるとのことです。 ツナの缶詰の材料は,主にビンナガマグロ,キハダマグロ,カツオが使われています。ビンナガマグロはその色みからホワイトミート,キハダマグロとカツオはライトミートとも呼ばれるそうです。

10月20日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,豆腐ハンバーグ,粉ふき芋,沢煮椀です。 ごはんに合う照り焼きソースがかかった豆腐ハンバーグに,粉ふき芋を組み合わせました。蒸したじゃが芋に塩こしょうと青のりで味付けします。家庭科の調理実習では定番の「粉ふき芋」は,調理後の見た目が粉を吹いたように見えることから,この名前がついています。1年生からは「粉ふき芋って一体何?」という声が聞こえました。 じゃがいもは光が当たると味が落ちます。常温で保存する場合は,新聞紙に包み,通気性のよい暗いところで保存しましょう。また大量に手に入ったら,リンゴ1−2個と一緒にビニールに入れておくと,発芽が抑制されます。きょうの粉ふき芋に使ったじゃが芋は男爵です。コロッケやマッシュポテトなど,ふかすのには最適の品種です。

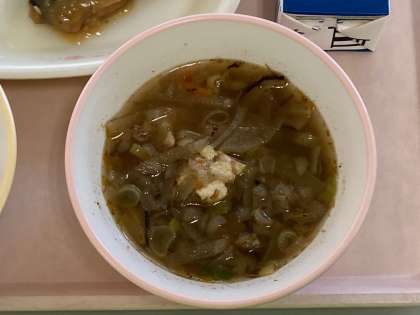

10月19日の給食

きょうの給食は,

上州かみなりごはん,牛乳,さんまの紅葉煮,小松菜のごま味噌和え,おきりこみ(醤油)です。 毎月19日は食育の日,そして10月の食育の日は「学校給食ぐんまの日こんだて」です。群馬県では学校給食を通じて,子どもたちが地元食材を知り,地域の豊かな自然や生産,流通等に携わる人々への理解が深められるよう,10月24日を「学校給食ぐんまの日」として制定しています。そこで,きょうの食育の日では季節の食材と共に,上州かみなりごはんと群馬県を代表する郷土料理や食材を組み合わせました。 「上州かみなりごはん」は群馬県産の食材を使った炊き込みご飯です。そして子どもたちがだいすきな「おきりこみ」です。おきりこみ(おっきりこみ)の歴史は,江戸時代中期までさかのぼり,小麦栽培が盛んだった群馬県では,おきりこみをはじめ,焼きまんじゅうやうどんなど,粉食文化が発達,定着してきたといわれています。

10月18日の給食

きょうの給食は,

チキンピラフ,牛乳,ドリア風ソース,グリーンサラダ,フルーツジュレです。 寒暖の差が激しい日が多いこの頃でしたが,今週から秋本番へと移り変わるようです。元気に過ごすためにも,毎日の食事を大切にしたいものです。 きょうの給食は,チキンピラフにホワイトソースを使った「ドリア風ソース」をかけていただきます。子どもから大人まで人気のこんだてで,きょうはどのクラスもしっかり食べてきてくれると思います。 「グリーンサラダ」にはキャベツ,きゅうり,いんげんが入っています。夏の天候不順が影響し,野菜の価格が高騰していましたが,ようやく落ち着いてきました。一年中出荷されるキャベツは,今の時期「夏秋キャベツ」といわれ,主に群馬県や長野県で作られています。給食室に届くキャベツは群馬県産が中心で,これから寒くなるにつれて神奈川県や愛知県などに移り変わります。キャベツにはビタミンUがあり,胃腸の粘膜を正常に整え,保つ効果があります。

10月15日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,ナス入り麻婆豆腐,華風和え,りんごです。 人気の麻婆豆腐にナスを入れました。ナスは子どもが苦手とする野菜の代表格ですが,一度油で炒めてから入れることで,ナスの食感や風味が変わり,食べやすくなります。先日の秋野菜カレーにもナスを使いましたが,「嫌いだけど食べられた」と話してくれた子が多くいました。 果物は今がおいしい「りんご」です。八百屋さんが今の時期においしい品種を選び,届けてくれます。きょうはシナノスイートです。甘くてシャキシャキとした食感が特徴で,長野県を代表する品種の1つです。りんごの皮の部分には,ポリフェノールの一種,アントシアンが含まれていて,抗酸化作用があります。

10月14日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,チキンカツ,白菜のごまマヨサラダ,きのこ汁です。 給食室に届く食材も,少しずつですが,秋への移り変わりが感じられます。秋の味覚といえばきのこですね。そこで,きのこ汁が登場です。 「きのこ汁」に使われているきのこは,しめじ,えのきたけ,なめこです。市場に出回っているもののほとんどは,栽培されているものです。きのこは定番のもの以外にもたくさんの種類があり,日本には5000種類ともいわれています。今の季節だと山へ天然のきのこを求め,きのこ狩りを楽しむ方もいるようです。 きのこ類には,おなかをすっきりさせる食物繊維が豊富に含まれていることから,肉を中心とした食事をとる習慣がある人や,便秘がちな人におすすめです。

10月13日の給食

きょうの給食は,

ごはん,ミートボール,焼きビーフン,和風ジンジャースープです。 「焼きビーフン」は新しいこんだてです。水戻したビーフンに,にんじん,玉ねぎ,もやし,しいたけ,にら,豚肉と一緒に炒め合わせます。ビーフンに野菜や肉のうまみがしみ込み,おいしくいただけます。子どもたちが苦手な野菜も一緒に,ビーフンを食べてもらえると嬉しいです。 一見春雨にも見えますが,ビーフンの原料は米粉です。発祥は中国南部とされ,アジアを中心にきょうのような炒め物はもちろんのこと,汁物や和え物にして食べられています。中国語でビーフンは米粉と表記し「ミィーフェン」と発音するそうです。一方台湾語では「ビーフン」と発音することから,日本の呼び方は台湾語に由来すると言われています。

10月12日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,ぶりの照り焼き,さといものそぼろ煮,湯葉の味噌汁です。 和食こんだてです。きょうの献立の主役は,今が旬のさといもを使ったそぼろ煮です。甘辛く味付けしたそぼろあんの中に,さといもを一緒に煮ます。ねっとりとしたさといもの食感が,そぼろあんによく合います。 さといもは種類が多く,国内だけでも200種類もあるそうです。さといもは一年中出回りますが,9月から12月あたりまでが最盛期を迎えます。水分が多く,いもの中では低カロリーな方で,たんぱく質やカリウムなどの栄養素や食物繊維を多くふくみます。料理をするときは,さといもを軽く塩でもみ,水から煮てぬめりをとるなどの下ごしらえをすると,味がしみこみやすくなります。

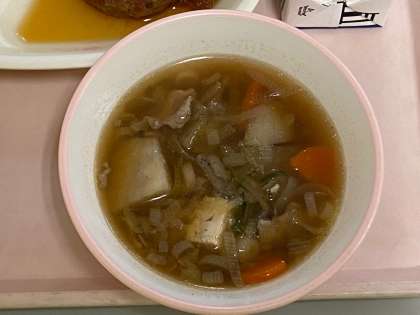

10月11日の給食

きょうの給食は,

ミルクパン,牛乳,チキンのカチャトーラ風,大豆サラダ,コンソメスープです。 夏のような暑さが続いていますが,元気に過ごせていますか。食事をしっかりとることが,健康へとつながります。 「チキンのカチャトーラ風」は,イタリアの伝統料理のひとつで,「猟師風」「狩人風」という意味があります。ウサギや鶏の肉を,トマトを中心とした野菜やハーブで煮込んだ料理です。給食では塩こしょうした鶏肉をオーブンで焼き,そこへ野菜が入ったトマトソースをかけていただきます。8月は天候不良により,ズッキーニが手に入りませんでしたが,きょうは群馬県で育ったみずみずしいズッキーニが届きました。 7月に初登場したこんだてでしたが,子どもたちから「おいしかった!」の声をたくさんいただきました。ミルクパンとの相性もばっちりです。今回もおいしく食べてもらえると嬉しいです。

10月8日の給食

きょうの給食は,

玄米ごはん,牛乳,秋野菜カレー,焼きハムサラダです。 秋においしい野菜(なす,しめじ,さつまいも,にんじん)を使った,年に1回登場するカレーです。サツマイモの甘みがカレーとよく合います。給食室から届いたカレーの香りに,子どもたちが反応していました。 サツマイモの主成分は炭水化物で,甘味成分のショ糖も含まれます。腸をきれいに掃除してくれる食物繊維が,他の野菜と比べて多いことや,熱に強いビタミンC,B1,Eもあることから,美容健康に効果が期待できる野菜です。できれば皮はむかずに食べるのがおすすめです。

10月7日の給食

きょうの給食は,

醤油ラーメン,牛乳,揚げぎょうざ,ごまマヨネーズ和えです。 ラーメンは子どもたちが好きなこんだてです。昨日から「明日はラーメンだよね!」と声をかけられるほどです。附属小の給食には,きょうの醤油味の他に味噌味,塩味があります。どれも人気のこんだてです。ラーメンの日は,苦手な野菜もしっかり食べられるようです。 ラーメンは,中国の麺が日本に流入し,日本の食文化と合わさってできた料理とされています。その歴史は古く,15世紀には今と同じレシピで作られた麺が食べられていたようですが,一般的になじみがなかったようです。その後,1910年に浅草に「来々軒」が登場し,ラーメンは庶民の味となりました。

10月6日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,さばの味噌煮,青菜の海苔酢和え,具だくさん雷汁です。 和食こんだてです。食器を正しくならべ,箸を使って食べましょう。教室を回っていると,ごはんだけ,おかずだけを先に食べてしまう子どもの姿を目にします。お茶わんをしっかり持ち,バランスよく食べられるよう意識できると良いですね。 「具だくさん雷汁」とは,鍋にごま油を熱したところに,ゴボウなどの野菜と豆腐を炒めます。炒める時に「バリバリ」という音が出ることから,この名前がついたそうです。仕上げにかつお節をいれて完成させます。野菜のうま味とだし汁にかつお節が入ることで,うま味たっぷりの汁物に仕上がっています。

10月5日の給食

きょうの給食は,

ココアパン,牛乳,チキンナゲット,じゃがいものホットサラダ,キャベツスープです。 きょうはどのクラスもよく食べていました。好きな食べ物を増やすためには,色々な味付けや料理を経験することが大切です。 「じゃがいものホットサラダ」は,ブロッコリー,玉ねぎ,ハムを炒めたところに,オーブンで蒸し焼きしたじゃが芋を合わせ,ドレッシングで味付けしたものです。ドレッシングをソテーで使うことで,サラダとは違った風味や味が楽しめます。 じゃがいもはでんぷんが主成分ですが,ビタミンCやカリウムも多いことから,寒い国々では「冬の野菜」として大事にされてきました。でんぷん質がビタミンCを保護するため,加熱しても損失しにくいのが特徴です。

10月4日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,黄金煮,春雨サラダ,りんごです。 きょうは教育実習生の先生が最後の日です。給食時間にみんなで楽しく,会話しながらという状況はできませんが,思い出のひとつとなれるよう,おいしく作りました。 「黄金煮」は厚揚げを和風仕立てにしたケチャップ味の炒め物です。先生の思い出給食リクエストから定番となりました。ごはんとの相性がばっちりです。春雨サラダは附属小を代表する人気メニューです。 くだものには今季初登場の「りんご」が登場です。りんごには,からだの中の余分なナトリウムを排出する効果のある,カリウムが豊富です。給食では皮ごと食べますが,この皮にはポリフェノールの一種がふくまれ,活性酸素の働きを抑えてくれる効果があります。

10月1日の給食

きょうの給食は,

ごはん,牛乳,和風おろしハンバーグ,もやしのごま酢和え,けんちん汁です。 10月になりました。季節は秋へと移り変わり始めています。食欲の秋です。食事をしっかりとって,元気に過ごせるように心がけたいものですね。そこで10月最初の給食は,子どもたちがだいすきな「和風おろしハンバーグ」でスタートを切りました。おろしソースがごはんにぴったりです。 「けんちん汁」は,神奈川県の郷土料理です。鎌倉にある「建長寺」が発祥とされ,豆腐と野菜を使った汁物が評判を呼び,「建長寺汁」が変わって「けんちん汁」となったと言われています。今がおいしい根菜を中心に,野菜がたっぷり入った汁物は,栄養満点の一品です。

9月30日の給食

きょうの給食は,

黒パン,牛乳,クリームシチュー,ツナサラダ,巨峰です。 シチューがおいしい季節になってきました。そのままはもちろんのこと,パンにつけながら食べたりと,子どもたちはおいしそうに食べていました。 果物には今季初登場の「巨峰」をつけました。しかし今年は巨峰の出回りが悪く,品数が少ないそうです。今回給食で使用する巨峰は,八百屋さんが駆使して,長野・山形県産のものを取り寄せ,数をそろえていただきました。私たちが毎日食べている食材は,農家さんをはじめ,色々な方々の関わりで成り立っていることを改めて感じます。 巨峰などのぶどうに含まれる甘味の主成分は,ブドウ糖や果糖などの糖分です。これらはからだの中に吸収されやすく,すぐエネルギーに代謝されることから,疲労を素早く取り除く効果があると言われています。

|