|

最新更新日:2024/11/15 |

|

本日: 昨日:19 総数:47756 |

学びの改革実践校公開研究会

スケートクラブ 氷上練習始まる

第一回の練習を迎えるまでに、靴紐しばりの練習を重ねてきました。靴紐が結べなければ、リンクに降りることができません。リンクに降りるまでの時間が長くなれば、準備できた人を待たせてしまいます。人に迷惑をかけないように、ひもしばりの練習をしてきました。 そして、いよいよシーズン開幕です。久しぶりの氷の感触を確かめる子どもたちでした。 楽しそうにスイスイと滑っていました。 11月からは屋外のスケートリンクで練習ができます。ありがたいことですね。この環境に感謝し、自分の目標に向かって頑張りましょう。 楽しませたい 宝探しゲームで

そんな中、児童会本部のみんなが、子どもたちを楽しませようと「宝さがしゲーム」企画してくれました。 休み時間に体育館に行って見たら、大勢の人だかりができていました。きっと楽しみたかったのでしょう。役員さんの説明を聞いて、宝を示すカード探しが始まりました。 親の知らないうちに ネット被害が PTA講演会

軽井沢警察署の田村和香奈刑事と、佐久警察署の井出幹夫スクールサポーターに、講演していただきました。 まずは、田村刑事から、インターネットの危険性を、DVDを交えてお話いただきました。女子高生が、知らないうちに出会い系サイトに接続し、見ず知らずの人に、家まで突き止められて怖い思いをするというDVDでした。 また、井出様からは、ネットトラブルは取り返しがつかないこと、保護者は子どもの使用範囲を把握していないこと、子どもが正しく判断できるようになるまでは、親が教えてあげること、などを具体例を交えてお話していただきました。 保護者として、信用するのはよいが、何もしないのはよくない。ネット利用の約束は必ず守らせる。子どもとの関係(ネット使用について話しができる)を今のうちに作っておく、等々お話いただきました。 うちの子は大丈夫と言えますか?手遅れにならないように、情報モラル教育を進めていきましょう。困ったことがあったら、遠慮せずに学校までご連絡ください。 全校参観日

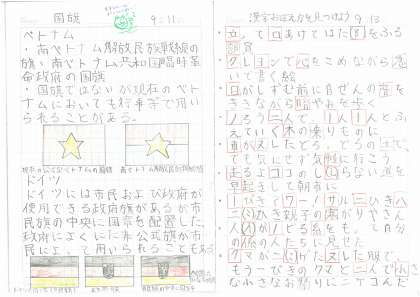

縦割り班活動での、「哲学対話」を継続している関係もあり、参観授業に、哲学対話を行うクラスが多かったです。輪になってテーマについて話し合う授業です。子どもたちが積極的に対話する姿が見られたでしょうか?主体的・対話的で深い学びが求められている昨今、本校でも対話を重視した授業を大事にしていきたいと思っています。 6年生は修学旅行の事前学習のまとめを、4年生は社会科の環境問題について調べたことのまとめを発表していました。 前回の授業参観から、一段と成長した姿が見られたのではないでしょうか。次回は音楽会での参観となります。お楽しみに。 ぐっと近づく せいぶタイム

今日は、ドブルというカードゲームを行いました。お互いのカードに共通しているものを早く探し出すというゲームです。 一人3枚持ってスタートです。あっという間にカードが増える子もいれば、あっという間に無くなってしまう子もいます。無くなっても大乗ぶ。敗者復活戦があるのです。勝負しているペアを覗き込み、先に当てたら、横取りできるというルール。なかなか面白いです。最初は、高学年同士、低学年同士でペアになる様子が多かったですが、ゲームが進むうちに、いろんな子とゲームする姿が見られました。人間関係がほぐれてきた証拠ですね。これって、非認知能力ですよね。人とコミュニケーションをとる力のように思います。楽しい時間は、あっという間に過ぎてしまいました。次回の、せいぶタイムはどんな関わりが見られるか楽しみです。 がんばった 八風山強歩登山 ゴール編

それを乗り越えてゴールする子どもたちの姿に、ボランティアの保護者の皆さんも感動していました。 中には、手を携えて仲良くゴールする姿もあれば、苦しさとゴールするうれしさとで泣き出しそうな姿もありました。午後3時18分、最後のランナーが、大きな拍手の中ゴールしました。 コロナ禍の中、百名を超える保護者ボランティアのご協力のもと、今年も開催できたことに、感謝いたします。子どもたちに、この貴重な体験をさせてあげることができて、本当によかったと思います。子どもたちは、この八風山を通して、一段と成長したことと覆います。本当にありがとうございました。 がんばった 八風山強歩登山 折り返し編

早々に到着した6年生は、20分の休憩を経て、すぐに出発。ゴールの学校を目指し、足取りも軽くスタートしていきました。 その後も、続々と子どもたちが9ポイントに到着。子どもたちの姿からたくましさが感じられました。 がんばった 八風山強歩登山 スタート編

昭和39年から始まった伝統ある行事。57年の歴史があります。57年の内、実施できなかったのは、過去に4回だけ。今年も雨の心配がありましたが、無事に晴れてくれてほっとしました。透き通った秋晴れになりました。 開会式では、「ここに帰ってきた自分をほめてあげてください」という児童会長の言葉の後、まずは、今年最後になる6年生のスタートです。元気よく飛び出しました。続いて、5,4,3年生がスタートしました。次には20名の保護者ランナーの皆さんです。26kmに挑戦する、勇気ある保護者の皆さんでした。 子どもも大人も、皆、楽しみにしていました。笑顔でスタート。素敵な一日になりそうです。 いよいよ八風山 準備OK

先週の金曜日に、八風集会をオンラインで行いました。それぞれの学年から、自分の目標を発表してくれました。 また、午後は職員でコース整備をしてきました。路肩にイバラが出ているところもあり、先生方で刈りました。ところどころにたまっている落ち葉も取り除き、本番を迎えるのみとなりました。もちろん、道路状況は変わっていきます。その時々の状況に応じて対応する力も試されますね。 朝の時間、6年生が走り込みをしていました。往復26kmを歩き抜くには、体力と精神力が必要です。 明日は、自分の目標とするポイントに行くだけでなく、ゴールまでしっかり歩き抜きましょう。健闘を祈ります。 セイブタのお色直し

今度は、ハロウィーンの衣装です。 登校してきた低学年の子どもたちからは、「わあ、ハロウィーンだ!」と声が上がっていました。 ちょっとした工夫で、生活が豊かに楽しくなるように思いました。子どもたちの発想を生かして、学校中をどんどん楽しくできたらと思います。 ありがとうございました 挨拶当番の旗をいただきました

ちょうど、軽井沢町安全協会さんより、寄贈のお話があり、旗をお願いしました。 22日には、会長さんが自ら来校され、子どもたちに渡してくださいました。 新しい旗で、ますます西部小学校の挨拶がよくなることでしょう。ありがとうございました。 縦割り班で コミュニケーションボールを作る

前回は初めてだったので、少し緊張していた様子でしたが、今回はボールを作るという目的もあり、和やかな雰囲気の中で行うことができました。好きな季節や好きな食べ物、好きな物を話しながら、毛糸を巻いていました。友達が話す度に、「ふーん」と感心する声が出たり、時折質問が出たりして、対話を楽しんでいました。 終了間際には、ずいぶん打ち解けた様子も見られました。 少しずつ、人間関係が柔らかくなっていく様子が見られました。これって大事な学びなんだと思いました。 生き方を学んだ お仕事ゼミ2021

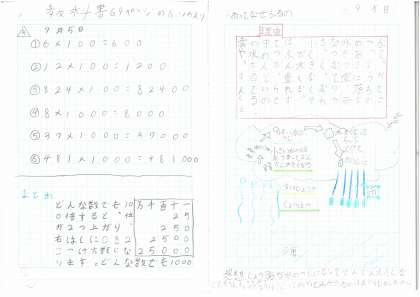

全部で14講座、総勢18名もの外部講師にお越しいただき、今年もお仕事ゼミを開催することができました。直前まで、感染警戒レベルが下がらずに、ドキドキしながらの開催となりました。けれど、できる対策は全て行い、無事に実施することができました。 それぞれの部屋では、仕事に使う道具や服を見せていただいたり、実演していただいたり、映像や画像を見せてくださいました。また、その仕事に就くまでの道のりや、仕事のやりがいや苦労についてもお話してくださいました。 <心に残った言葉>を紹介します。 ・皆の安心した顔、ありがとうがやりがいです。 ・夢は叶えるためにあり、目標は達成するためにある。 ・好きなことを見つけてね。それが仕事につながるから。 ・やりたい!と思ったら何歳からでもできます。 ・学びを活かせる仕事です。 ・楽しいから一生懸命やりたくなる。みんなも好きなことを見つけてね。 ・一億人の笑顔をつくることがやりがいです。 ・身の回りにある言葉からヒントを得ている。 ・やりたい気持ちは魔法(意欲をもてれば何でもできる) ・お客様が「また来ます」と喜んでくださったときが、やりがいを感じる至福の時。 ・ゼロから作ったもので、みんなの暮らしをよくしたい。 ・自分の仕事が形に残ることがやりがい。 ・患者さんの身体が治ったときの「ありがとう」がやりがい。 ・「助かりましたありがとう」と言われたときはうれしい。 自主学習スタート 3年生

どんな自主学習が現れるのかが、楽しみです。もちろん、地道な復習も大事だと思います。学習している時の子どもたちが、やりがいを感じているかがポイントかと思います。 自分の仕事と結び付けて考えてみました。一生、やりがいを感じて事に当たれたら、どんなにか幸せでしょうね。 意欲的に学習できる子になあれ! キケンは心の中にある 低学年交通安全教室

最初は、正しい歩き方についてです。車や人通りの少ない交差点で飛び出し、交通事故に遭った事例を検証するストーリーでした。また、内輪差や雨の日や夜間の危険についても、実際の映像で学ぶことができました。車と人が衝突する場面では、教室の中がシーンと静まり返り、真剣な様子が伺えました。 ビデオの最後には、「キケンは心の中にある」という言葉がでてきました。油断して飛び出してしまう心や、大丈夫だろうと気持ちが緩むその心が危険という意味なのだと分かりました。 交通安全支援センターの先生も、この「キケンは心の中にある」という言葉を強調していました。忘れず、常に冷静に判断できる心でいたいですね。 新型車 試作第一号完成 2松

昨年の6年生が残してくれた間伐材に興味をもち、木で車を作ろうと計画しています。まずは、試作として段ボールで作りました。車輪は、丸太を輪切りにして使い、車軸はイボ竹といろいろ工夫し、ようやく試作第一号が完成しました。 「試しに乗ってみて」とお願いすると、我も我もの大騒ぎ。じゃんけんをして順番を決めました。それだけ、見てほしいという気持ちを持っているのですね。 けれど、「課題が2つあるんです」というつぶやきが聞こえてきました。聞いてみると、 1,車輪の木は、皮や枝によってガタガタする。2,人が乗るとみどりの棒(車軸のイボだけ)が曲がり、動かなくなる。という2つでした。皆で知恵を出し合い、調べて、課題を解決していけるといいですね。 試作第一号完成、おめでとうございます。 自転車は被害者にも加害者にもなる 交通安全教室

交通安全支援センターから3名の講師に来校していただき、体育館で実演していただく様子をオンライン形式で教室で見ました。 始めに、自転車の安全な乗り方のDVDを視聴しました。スタントマンが車とぶつかるシーンを見て、驚きの声が聞こえてきました。 続いて、体育館に作られた模擬授業で、自転車の乗り方について具体的に教えていただきました。 子どもたちからは、「自転車の合図があることを初めて知った」(3年生)「後方確認が大事だと感じた」(6年生)などと感想が出されました。 自転車は、けがをする側にも、させる側にもなり得ます。今日学んだことを日常の生活に活かしてほしいです。長野県では、令和元年から自電車賠償保険が義務付けられています。ご家庭でもご確認ください。 探究する先生方

放課後の授業研究会も熱く、先生方が子どもの姿を通して感じたことをもとに対話を深めていました。教師の出はよかったのだろうか?〇〇の部分を子どもに考えさせたら、課題が焦点化したり顕在化したりして、より子どもたちの思考場面があったのではないか、などと発言が続きました。 北信教育事務所の甘利先生からも、「探究とは」とご指導をいただきました。 夜、出張から学校に帰ると、若者が職員玄関で集まって何かしています。近づいてみると、「火起こし」でした。5年松組の火起こしが続いて、何とか火を起こそうと頑張っている先生方でした。「これラストね」と言って挑戦、煙がでてきて火種らしきものが見えたものの、残念。炎までにはなりませんでした。 熱く燃える探究心。子どもの探究を支えるのは、先生方の探究心なんだなと感心しました。次はどんな探究が見られるか楽しみです。 なんとしても 火をおこしたい

7日には、木を摩擦させて火を起こす方法で取り組みました。木の棒を効率的に回すためには、どうやって回せばいいのか、友達と協力しながら工夫していきました。「匂いがする」「煙が出てきた」等と、火の予兆はするのだけれど、なかなか火は着きませんでした。 けれども、一時間中、集中して取り組んでいた子どもたちの姿は素敵でした。次回は着火するでしょうか?子どもたちの追究が楽しみです。 |

軽井沢町立軽井沢西部小学校

〒389-0115 住所:長野県北佐久郡軽井沢町追分1136 TEL:0267-45-1052 |

|||||||