|

最新更新日:2024/06/01 |

|

本日: 昨日:75 総数:41634 |

探究する先生方

放課後の授業研究会も熱く、先生方が子どもの姿を通して感じたことをもとに対話を深めていました。教師の出はよかったのだろうか?〇〇の部分を子どもに考えさせたら、課題が焦点化したり顕在化したりして、より子どもたちの思考場面があったのではないか、などと発言が続きました。 北信教育事務所の甘利先生からも、「探究とは」とご指導をいただきました。 夜、出張から学校に帰ると、若者が職員玄関で集まって何かしています。近づいてみると、「火起こし」でした。5年松組の火起こしが続いて、何とか火を起こそうと頑張っている先生方でした。「これラストね」と言って挑戦、煙がでてきて火種らしきものが見えたものの、残念。炎までにはなりませんでした。 熱く燃える探究心。子どもの探究を支えるのは、先生方の探究心なんだなと感心しました。次はどんな探究が見られるか楽しみです。 なんとしても 火をおこしたい

7日には、木を摩擦させて火を起こす方法で取り組みました。木の棒を効率的に回すためには、どうやって回せばいいのか、友達と協力しながら工夫していきました。「匂いがする」「煙が出てきた」等と、火の予兆はするのだけれど、なかなか火は着きませんでした。 けれども、一時間中、集中して取り組んでいた子どもたちの姿は素敵でした。次回は着火するでしょうか?子どもたちの追究が楽しみです。 中山道を わらじで歩こう

休み時間に作ったり、とにかく自分自身で作り上げたいと、意欲的な姿でした。公開授業では、自作のわらじで入場する子もいました。 一時間中、全員が黙々とわらじ作りに向かっていました。このような意欲が出るのはなぜでしょう。主体的な姿が見られた素敵な時間となりました。 哲学対話

これまでも、縦割り班で遊んだり、清掃をしたりと活動をしてきました。さらに、一歩進めて、「哲学対話」を縦割り班で挑戦しようと考えました。重点研究の共生グループが計画してくれました。 「まずは教師が分からないといけない」ということで、先生方で「哲学対話」をやってみました。いつから自分のことを「先生は」って言うようになったのか、先生と言うときはどんなときか、ということを話し合うことを通して、「教師像」「教師のイメージ」について話し合いました。「建前の自分のときに、『先生』と言っている」「子どもと同じ目線になっている時は『わたし』と言っている」「低学年の子どもも前だと『先生はね』と言っているが、一人称として使っている」等など、日頃の子どもとのやり取りを想起しながら話し合うことができました。お互いの事を知ることができて、会場全体があたたかくなったように感じました。 コロナの感染警戒レベルが下がったら、縦割り班の活動で、こんなこともやっていきたいと思います。 探究的な学びを求めて 授業をつくる会

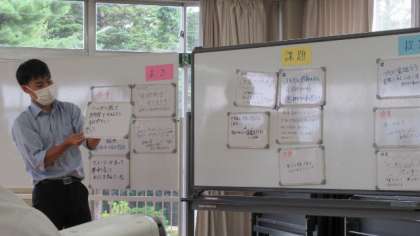

4年生は、今年「道」をテーマに中山道について学んできています。遠足の目的を「中山道を歩く」にしたり、借宿や追分について調べたりと、中山道に関わることについて追究しています。 次の単元を構想する、授業を創る会を、8月30日に行いました。担任からは、これまでの子どもたちの学びの足跡や単元の構想を話してもらいました。続いて、単元や本時の授業について、グループで話し合い、知恵を出し合い共有しました。 こどもたちと担任とが一緒になって、ワクワクしながら展開している様子が伺えました。 子どもたちのどんな追究が見られるか楽しみです。 二学期の挑戦 職員編

どんな挑戦が見られるか楽しみです。 見て 見て 私の力作 夏休みの課題の華が咲く

給食の後片づけに来た2年生から、「工作を見に来て」と声をかけられて行って見ると、力作ばかりがずらりと廊下や教室のロッカーの上に並んでいます。「やらせてあげるよ」と許しを得て、段ボールで作ったボールゲームを試してみました。途中のペットボトルを通過するときに、クルクルと球が回るのがなんとも迫力があり、ビー玉の動きに魅せられました。と、次々と、「見て見て」「私のも見て見て」と声をかけてもらいました。みんな力作ぞろいでした。 夏休み中に、楽しみながら工夫して作ったんでしょうね。もちろん、苦労も多かったと思います。思いが深い分、頑張ったものを見てほしいのですね。 夏休みの工作や一研究から、皆さんの夏休みが想像できそうです。 ちなみに、私の夏休みは、最後まで宿題が終わらず、泣きながらやっていたことを思い出します。 二学期の始まり

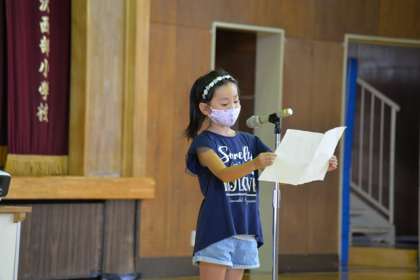

朝の時間に、始業式を行いました。今回も感染対策で、テレビ放送での式となりました。 まず、3年生と5年生の代表児童から、2学期の目標を話してもらいました。「算数のテストで100点を取る。国語辞典の使い方に慣れる。漢字で100点を取る。体力をつけて、八風山に挑戦する」等と、具体的な目標を発表してくれました。 その後、校長からは、85日間の二学期、自分への挑戦、コロナへの挑戦の二学期にしていきましょうと話しました。また、コロナ関係で心が傷ついたり、傷つけたりすることがないようにしていきましょうとも話しました。 大変な時期ですが、子どもたちと先生方と保護者の皆さん、地域の皆さんと一緒に乗り越えていきたいと思います。よろしくお願いします。 一学期 終了

終業式は、全校児童が集まって行いました。2年ぶりの事です。1,2年生にとっては初めての全校集会です。 代表の2年生と6年生の児童が、一学期を振り返って発表してくれました。 「プール、漢字、絵具の3つが楽しかった」「1年生と遊んだこと、運動会のスタンツが成功したことが心に残り、青春の1ページとなった」と発表してくれました。 発表の後には拍手が体育館に響き渡り、話す人と聞く人との一体感を感じる拍手となりました。やはり、対面での集会はいいですね。 下校時には、「一学期ありがとうございました」「校長先生もいい夏休みにしてください」等と、大きな荷物を持ちながら話してくれる子どもたちでした。休み明け、8月20日にたくましくなった子どもたちに再会したいと思います。 こども見守り隊

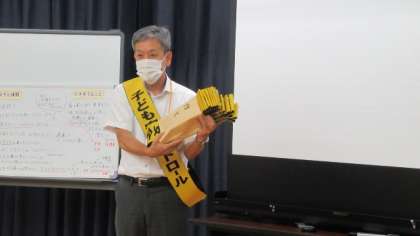

昨日の朝は、借宿方面を見に行きました。毎朝、登校時に子どもと一緒に歩いてくださる地域の方がいらっしゃると聞いていたからです。 子どもたちの元気な声と一緒に、「見守りたすき」をつけた地域の方が歩いてきました。ご自分の健康増進にもなると考え、毎日続けてくださっています。通り過ぎる車は、子どもたちの姿や、黄色い「見守りたすき」に気づくと速度を落としてゆっくり走行してくださっています。 国道の横断歩道を誘導してくださって、お別れしました。夏の太陽が照らす暑い中でしたが、地域の方々の優しさに触れて、清々しい気持ちになりました。ありがとうございます。 本当に怖い薬物 薬物乱用防止教室開催

まず、田村さんから、タバコ、お酒についての影響からお話いただきました。タバコは副流煙があるので、そばにいる人にも影響があること。お酒は、体が成熟していないころから飲むと、脳や体の成長に影響がでることを話していただきました。 そして、最後に薬物について話していただきました。大麻、コカイン、シンナー、MDM、危険ドラッグ等があること、どれも依存性があり常習化してしまうこと、脳が解けてしまい最悪の場合は死に至ること等を話してくださいました。 その怖さを感じて、真剣に聞いている子どもたちでした。 井出さんからは、「薬物はよくないものと分かっている。自分の大切な人には勧めるものではない。もし、それを勧める人がいたら、それは悪い人です」と話していただきました。また、そういう環境に行くことは絶対に避けてほしいとも話されました。 何でもインターネットで購入できてしまう時代です。正しく判断力を身につけたいものですね。 貸し出します 見守り隊のたすき

登校時に、子どもを安全なところまで付き添ってくださる保護者の方がいます。地域の方でも、子どもと一緒に歩いてくださる方もいます。西部小学区には、子どもを見守ってくださる大人が大勢います。そのマンパワーを活かさぬ手はないと考えました。 登下校の際に、たすきをつけて玄関先に出てくれたら、たすきをつけて庭先の水やりをしてくれたら、お子さんと一緒に歩いてくれたら、健康のために通学路を歩いてくれたら。たすきをした人が通学路のあちこちに見られたら、登校見守りが認知され、安全運転の意識が高められるんじゃないかと考え、軽井沢町安全協会に相談し、「見守り隊のたすき」を寄贈していただきました。 たすきをつけるというちょっとした行為だけれど、保護者の皆様、地域の皆様とが力を合わせ、子どもの安全を守ることができたらと思います。 たすきが必要な方は、いつでも学校にお問い合わせください。もちろん無料で貸し出し中です。(畳の縁の織物で作ったたすきで、付け心地がいいですよ。) 子どもを語ることを通して 地域連携をさぐる

保護者や地域の方々を中心に、34名もの方々が自主的に参加されての会となりました。 「子どもたちのよさと課題」「課題解決のためにできそうなこと」を柱にグループ討議を行いました。 「素直さがある」「体験を通して学ぶ子どもたちである」「あいさつに課題」「安全な登下校に課題」等、が出された後、できることとして「地域の見守り隊」「安全な通学路になるとう働きかけ続ける」「大人の姿で示す」「挨拶しやすい環境を作る」「地域や保護者が協力体制を作る」「魅力ある地域の学校にする」等と、前向きなご意見をたくさんいただきました。 一つのテーマで、立場の違う人々が話し合うことで、心のつながりが一層太くなったように思います。ありがとうございました。 会の最後に、「登校見守りのためのたすき」を軽井沢町安全協会から贈呈いただいたこと、そして「西部小見守り隊」についての説明をさせていただきました。 充実した会になりました。参加してくださった皆様に感謝いたします。ありがとうございました。 青天を衝く5年生 黒斑山登山

昨年から、コロナの影響で行事が軒並み中止となり、昨年は登山も実施できませんでした。今年は、感染警戒レベルも下がり、いよいよ実施できるとなったのに、雨とは・・・暗い気持ちで5年生を送り出しました。 ところが、一時間ほどすると、浅間山も姿を現し、青空も見えてきました。登山隊からは、天候が回復し、若干時間を遅らせて登山実施の報告がありました。なんという晴れ男晴れ女の集団でしょう。 登山の途中では、男の子が女の子の荷物を持ってあげるという優しい場面もみられたそうです。他にも、心温まるエピソードをたくさんあったようです。 集団登山っていいですね。皆で頂上を目指し、その目標を達成し共に喜ぶことができます。それも達成感と爽快感がいっぱいで。学校ならではのよさですね。素晴らしい体験をした5年生は、きっと一回りも二回りも成長したことでしょうね。 セイブタ スマイル プロジェクト 第二弾

そして、新たなお楽しみとして、おみくじが引けます。全校児童が引いてもなくならないように準備したそうです。 「おはようございます」と挨拶すると、「おみくじをどうぞ」と声をかけてもらいました。開けてみると、なんと大吉。そして「笑顔になれることが多いかも。いいことがあってハッピーになれるよ」と書かれていました。 開錠と共に長蛇の列ができました。引いたおみくじが大吉で、うれしくてたまらなかった1年生は、みんなに見せて回っていました。朝から、楽しい気持ちになりました。 子どもたちが自らの生活を楽しくうする工夫をしています。 低学年参観日

1年生は算数で「足し算の問題づくり」、2年生は図工「とろとろ粘土で絵をかこう」3年は松組は図工「風にのせて」竹組は算数でした。 3年竹組の「風にのせて」では、ビニール袋を風に浮かべて、様々な形になる面白さを活かし、ビニール袋の形を工夫して作りました。「袋の形を工夫するのも面白かったし、浮かべたときの形も面白かったです」と感想を語ってくれました。 コロナとの闘いがまだまだ続きますが、感染予防をしながら、できることを進めていきたいと思います。 ホンネで語る クラス会議 6竹

結局、時間内に結論は出ませんでしたが、こうやって話し合うことが、社会を創り手となっていくように思いました。議論が苦手な日本人ではなく、堂々と自分の考えを主張し、他の考えも受け入れる人になっていってほしいと思いました。 西部小の芸術家

まずは、折り紙職人です。見てください。この小さな鶴を。聞くところによると、細かな部分は、針を使って折っているのだそうです。作っているところを見てみたいです。 二人目は、粘土アーティストです。この作品は、「天使と悪魔」 だそうです。形もそうですが、色合いもとても雰囲気が出ています。センスがありますね。 他にも、たくさんの芸術家がいます。発掘して、紹介したいと思います。 軽井沢に夏が来た プール開き

密を避けるために、5,6年生がプールサイドで、他学年はリモートで各学級での参加となりました。 最初に代表児童2名により、今年の水泳の目当てが発表されました。昨年は新型コロナウイルス感染症予防対策のため、水泳を実施できなかったこと、だからこそ今年は感染対策をしっかりした上で、自分の目標を達成したいという強い願いが発表されました。 軽井沢の短い夏ではありますが、水泳を通して体を鍛えてほしいと思います。 高学年と係の先生がきれいにしてくれたことにも感謝して、水泳学習を楽しんでほしいと思います。 全校で考えた 友だちのこと

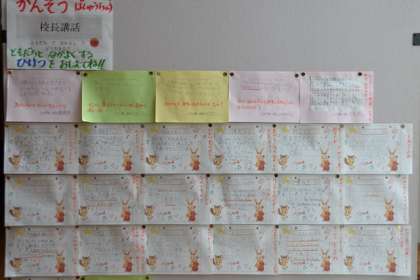

今回のテーマは「ともだち」。「コッコさんのともだち」という本の読み聞かせから友達について考えてもらいました。 保育園で、一人ぼっちのコッコさん。ある日、自分と同じ色の服を着ていたアミさんとお友達になることができました。いつもアミさんと一緒。けれどある時、ケンカをしてしまいます。けれども、仲直り。そしてみんなと遊ぶようになりました。そういったお話です。 実は、「校長先生、私、お話する人がいないんです」という悩みを聞いて、このお話をしようと考えました。友達関係で悩んでいる人は、少なからずいると思ったからです。 話し終わった後、その場で聞いている2年生に感想を聞くと、「ほっとした」と第一声が聞かれました。友達関係がよくなっていく様子を見て、「ほっとした」という言葉がでたのでしょう。その感性と表現に、心が温かくなりました。 他の教室からも、感想を語ってくれる子が何人もいました。友達関係を見つめるきっかけとなりました。 |

軽井沢町立軽井沢西部小学校

〒389-0115 住所:長野県北佐久郡軽井沢町追分1136 TEL:0267-45-1052 |

|||||||||